La maturation du raisin détermine la qualité de la récolte et oriente l’ensemble des pratiques viticoles. Chaque cépage suit un cycle spécifique, influencé par la nature du sol, le climat, la charge en fruits ou encore la vigueur de la vigne. Comprendre ces mécanismes permet d’intervenir au bon moment, avec les bons outils, sans compromettre le potentiel aromatique ou phénolique des baies.

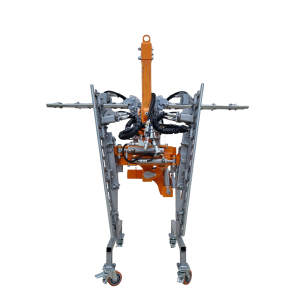

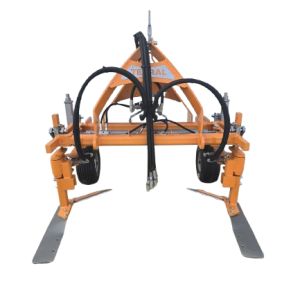

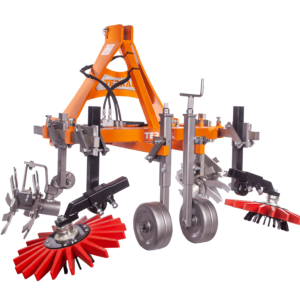

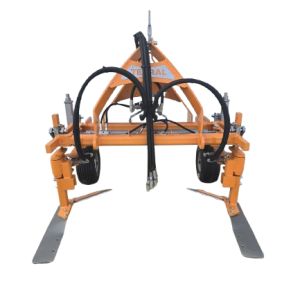

À ce stade du cycle végétatif, le choix du matériel viticole joue un rôle décisif. Une intercep tondeuse adaptée, un outil de rognage bien calibré ou un broyeur efficace peuvent améliorer l’aération de la zone fruitière, limiter la concurrence des mauvaises herbes et maintenir un état sanitaire optimal. L’ensemble du matériel utilisé influe directement sur l’équilibre final du raisin.

Ce guide explore les différentes étapes de la maturation, les critères d’analyse du raisin, les méthodes de suivi, ainsi que les équipements essentiels pour accompagner la vigne jusqu’à la récolte. Une approche technique, ancrée dans la réalité des exploitations, avec des solutions concrètes issues de l’expertise Terral.

La maturation du raisin commence réellement après la véraison. Avant cette phase, la croissance des baies reste essentiellement végétative. Les baies grossissent, conservent une couleur verte et contiennent une forte acidité. La véraison marque une rupture. La baie change d’aspect, devient plus souple, et commence à accumuler des sucres. Sa couleur évolue progressivement selon le cépage.

Ce phénomène ne se produit pas simultanément sur l’ensemble de la grappe. Il s’étale parfois sur plusieurs jours, voire semaines. L’hétérogénéité de maturation oblige le viticulteur à surveiller ses parcelles de manière rigoureuse. La taille de la baie augmente, l’acide malique diminue, le taux de sucre s’élève. En parallèle, la pulpe s’enrichit en arômes précurseurs, les pépins mûrissent, la pellicule évolue.

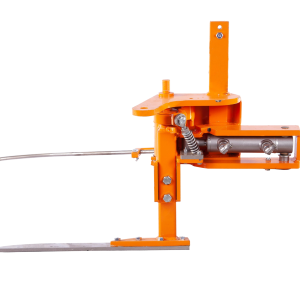

Des facteurs comme l’exposition, le type de sol, le stress hydrique ou la densité de végétation modifient le rythme et la qualité de cette transformation. À ce stade, l’entretien mécanique du vignoble devient stratégique. Une rogneuse vigne bien réglée favorise la concentration en sucres en limitant l’ombrage. Une épampreuse bien utilisée améliore la circulation de l’air autour des grappes. Chaque intervention technique peut influer sur l’équilibre final du raisin.

La maturité du raisin ne se résume pas à un simple taux de sucre. Plusieurs formes de maturité coexistent, chacune influençant différemment la qualité du vin obtenu. Leur observation croisée guide la date de récolte et conditionne l’usage du matériel viticole déployé en amont.

La maturité technologique repose sur l’équilibre entre les sucres et les acides. Elle s’évalue à l’aide d’un réfractomètre ou d’un mustimètre. L’objectif : atteindre un degré alcoolique potentiel compatible avec le profil du vin recherché. Plus les baies mûrissent, plus leur concentration en sucres augmente, tandis que leur acidité chute, notamment par perte d’acide malique.

La maturité phénolique concerne les composés présents dans la pellicule et les pépins. Les anthocyanes, responsables de la couleur des raisins rouges, se développent après la véraison. Les tanins gagnent en souplesse, perdent leur astringence et apportent structure et potentiel de garde. Cette maturité ne suit pas exactement le même rythme que la maturité technologique.

Enfin, la maturité aromatique désigne le moment où les arômes variétaux s’expriment pleinement. Elle se perçoit en dégustant les baies. Certaines variétés, comme le Sauvignon, montrent un potentiel aromatique bien avant leur pleine maturité technologique. D’autres exigent un suivi prolongé.

Choisir la date de récolte revient à hiérarchiser ces critères selon le type de vin souhaité. Sur le terrain, cette décision s’appuie autant sur des analyses que sur l’observation directe. Un matériel vigne bien dimensionné, adapté à chaque intervention, reste un allié précieux pour moduler les maturités selon les objectifs œnologiques.

La période de maturation du raisin ne laisse aucune place à l’improvisation. Chaque action doit répondre à un objectif précis : améliorer l’exposition des grappes, limiter la concurrence végétale ou encore préserver l’état sanitaire du vignoble. L’efficacité des interventions dépend du choix et de la configuration du matériel viticole utilisé.

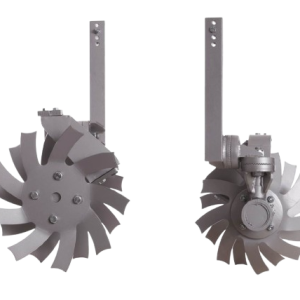

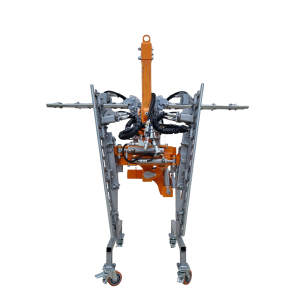

L’épamprage mécanique, réalisé à l’aide d’une épampreuse adaptée, permet d’éliminer les entre-cœurs et les rameaux indésirables. Ce dégagement favorise la ventilation des grappes et réduit le risque de développement de maladies fongiques. En parallèle, la gestion de la végétation nécessite l’usage d’une rogneuse vigne pour maîtriser la hauteur du feuillage et maximiser l’ensoleillement des baies en phase de concentration.

Certaines exploitations anticipent déjà la saison suivante. L’usage d’une prétailleuse dès la fin de l’été facilite les opérations d’hiver et structure la vigne sans perturber la récolte à venir. La tailleuse, quant à elle, intervient de façon plus ciblée selon les besoins du cep et le mode de conduite choisi.

En cavaillon, l’intercep tondeuse s’impose pour entretenir mécaniquement l’inter-rang sans perturber les racines superficielles. Elle limite la concurrence hydrique et préserve l’équilibre physiologique de la vigne jusqu’à la vendange. Le broyage des résidus végétaux fait également partie des opérations stratégiques. Un broyeur à sarments ou un broyeur à marteaux bien configuré assure un nettoyage rapide des rangs, tout en valorisant les déchets organiques au sol.

Chaque outil, s’il est bien adapté au profil de la parcelle, agit comme un levier agronomique. Le choix du matériel influence directement l’évolution du raisin et la qualité finale de la vendange.

Suivre l’évolution de la maturité demande rigueur, méthode et réactivité. Aucun cépage ne mûrit de manière uniforme, même au sein d’une même parcelle. Les écarts d’exposition, la variabilité du sol ou les effets de stress hydrique créent des décalages parfois significatifs. Pour ajuster le calendrier de récolte, le viticulteur combine mesures objectives et observations de terrain.

La méthode la plus répandue repose sur l’analyse des sucres et de l’acidité. Un réfractomètre de poche ou un mustimètre permet d’estimer le degré potentiel d’alcool. Ce suivi s’effectue sur un échantillon représentatif, renouvelé régulièrement à partir du stade de véraison. Une chute marquée de l’acide malique, couplée à une hausse progressive du taux de sucre, indique un bon avancement de la maturation technologique.

D’autres éléments entrent en jeu. L’aspect des pellicules, la couleur des pépins, la souplesse de la baie, la facilité d’éclatement : autant d’indicateurs précieux. La dégustation des raisins complète l’analyse. Elle donne des indices sur la maturité aromatique et sur le niveau d’équilibre entre pulpe, pépin et peau.

Certains viticulteurs s’appuient également sur des cartes de maturité établies au fil des années. D’autres utilisent des outils d’aide à la décision, croisant données météorologiques et relevés agronomiques. Le matériel vigne utilisé pendant cette phase doit pouvoir intervenir rapidement, sans retarder l’accès aux parcelles. La logistique joue un rôle discret mais déterminant.

Une surveillance bien conduite permet d’anticiper la date optimale de récolte et d’organiser efficacement les opérations mécaniques à venir. Elle garantit une vendange conforme aux objectifs œnologiques fixés dès la taille.

Lorsque les différents indicateurs de maturité convergent, l’heure de la récolte approche. À ce stade, chaque jour compte. Une vendange trop précoce compromet la concentration aromatique ; un retard excessif accentue le risque de pourriture ou de chute d’acidité. L’organisation des vendanges repose sur un enchaînement fluide d’interventions techniques et logistiques, appuyé par un matériel viticole fiable et disponible.

Le parc matériel doit être opérationnel. Sur certaines exploitations, la tarrière tracteur facilite la préparation des plantations futures pendant les vendanges, notamment pour remplacer les pieds morts repérés pendant l’été. Dans les rangs, les outils doivent circuler sans encombre. L’entretien préalable du cavaillon, assuré par l’intercep tondeuse, réduit les risques d’engorgement ou de bourrage au passage des machines.

La planification passe aussi par le calibrage des bennes, le nettoyage des pressoirs et la vérification des outils de récolte. Lorsque la vendange se fait mécaniquement, chaque détail compte : hauteur de coupe, cadence, réglage des secoueurs… Un désalignement ou une vitesse mal adaptée suffit à endommager les grappes ou à compromettre le tri.

Une coordination rigoureuse entre les équipes de terrain, les opérateurs machines et la cave garantit une récolte rapide, propre et qualitative. Chaque outil, chaque intervention participe à préserver l’intégrité du raisin. En choisissant un matériel adapté à son vignoble, le viticulteur sécurise cette phase critique de la campagne.

Une fois les raisins rentrés, le travail dans la vigne se poursuit. Les résidus végétaux doivent être rapidement éliminés ou valorisés. L’objectif : maintenir la parcelle propre, limiter les foyers de maladies, et nourrir le sol si les débris sont laissés en place sous forme de paillage.

L’usage d’un broyeur à sarments ou d’un broyeur à marteaux s’impose dès la fin des vendanges. Ce matériel permet de traiter les rafles tombées au sol, les bois cassés ou les restes de feuillage. Un broyage homogène améliore la décomposition et facilite le retour organique. Certaines structures choisissent de combiner le broyage avec un passage d’intercep tondeuse pour rétablir l’équilibre du cavaillon.

Les semaines qui suivent marquent aussi le début des opérations d’entretien ou de renouvellement du vignoble. L’arrachage des pieds improductifs, la préparation des trous pour les futures plantations, l’amendement du sol ou la mise en place de couverts végétaux nécessitent une organisation précise et des outils robustes. La tarrière tracteur devient ici un atout de productivité. Elle permet un travail propre, régulier, même dans des sols compacts.

Le cycle végétatif marque une pause, mais le cycle agronomique se poursuit. Le choix du matériel utilisé en post-récolte influence la vigueur future des ceps, la structure du sol et la réussite de la prochaine campagne. Une gestion rigoureuse en sortie de vendange prépare les conditions idéales pour la taille hivernale.

La maturation du raisin ne se limite pas à une évolution naturelle des baies. Elle résulte d’un équilibre complexe entre physiologie de la vigne, conditions environnementales et interventions techniques. Chaque décision prise entre la véraison et la récolte modifie la trajectoire du fruit. Une vendange réussie se construit jour après jour, à la parcelle, avec rigueur, observation et précision.

Le matériel viticole utilisé joue un rôle central. Une intercep bien calibrée, une rogneuse réactive, un broyeur performant ou une tarrière adaptée permettent de gagner en efficacité tout en respectant les exigences de la plante. Le bon outil, au bon moment, contribue à préserver le potentiel qualitatif du raisin.

Chez Terral, l’accompagnement des viticulteurs repose sur cette vision concrète du métier. Chaque machine, chaque solution proposée répond à une exigence de terrain, issue de l’expérience et du dialogue avec les professionnels. Préparer la vigne, suivre la maturation, optimiser la récolte et valoriser les résidus : autant d’étapes que le matériel Terral permet de maîtriser avec précision.

La véraison correspond au moment où les raisins changent de couleur et commencent à mûrir. C’est le début de la phase de maturation.

Un raisin mûr est sucré, moins acide, avec une peau souple, des pépins bruns et une pulpe aromatique.

La maturité technologique mesure les sucres et l’acidité. La maturité phénolique concerne les tanins et la couleur du raisin.

Elle débute juste après la véraison, généralement entre juillet et août selon les régions et les cépages.

Elle débute juste après la véraison, généralement entre juillet et août selon les régions et les cépages.

Elle s’étale sur 30 à 70 jours, selon le climat, le cépage et les pratiques culturales.

L’acide malique se dégrade sous l’effet de la chaleur, ce qui réduit naturellement l’acidité.

Les viticulteurs utilisent un réfractomètre pour mesurer les sucres, et dégustent les baies pour évaluer arômes et structure.

Lorsque les trois maturités (technologique, phénolique, aromatique) sont atteintes selon le style de vin recherché.

Le climat, le sol, la charge de la vigne, l’exposition au soleil et les interventions mécaniques.

Épampreuse, rogneuse, intercep tondeuse, prétailleuse et broyeur à sarments permettent d’optimiser les conditions de maturation.